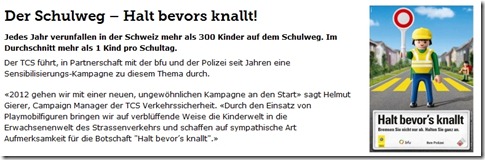

Seit einiger Zeit können wir in der Schweiz die folgenden Plakate am Straßenrand lesen

Auf der TCS-Webseite allerdings lesen wir dann

Was stimmt nun?

Ein Blick auf eine andere Wendung bringt vielleicht Klarheit:

Im Blich sagt etwa der Nazi-Coach Ottmar Hitzfeld

Auf der Seite des Klett-Verlages allerdings lesen wir:

Im 20Minuten allerdings steht

Auf der Seite von DRS 1 wiederum lesen wir

In der Berner Zeitung hingegen lesen wir

Anders sehen es wiederum die Fantastischen Vier

Anders sieht das “Der Bund”

Und in der Handelszeitung

Und auch in der Solothurner Zeitung steht

Ähnlich chaotisch sieht es im Fall von gibts oder gibt’s aus

So lesen wir in der Solothurner Zeitung vom Donnerstag, 6.9.2012, S. 25

Im Apple-Store hingegen lesen wir

Auch im NZZ Folio lesen wir

Und was meint der Duden zu all dem?

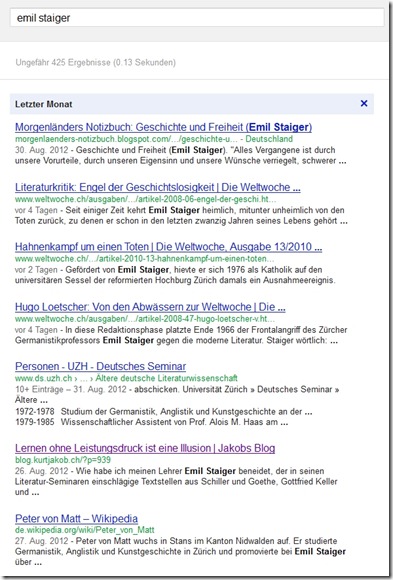

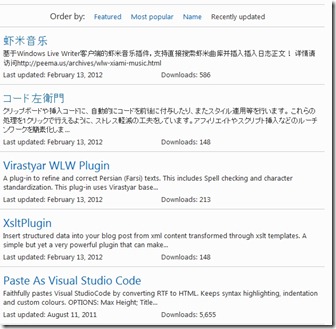

Der folgende Suchauftrag nach “geht’s”

führt im Duden online zu folgenden Ergebnissen

Meine Schreibweise wird also einfach ignoriert, auch Anführungszeichen nützen nichts, der Duden korrigiert ganz konsequent “geht’s” in “gehts”.

Im Duden Rechtschreibung stößt man dann auf die folgende Regel:

Bei umgangssprachlichen Verbindungen eines Verbs oder einer Konjunktion mit dem Pronomen es ist der Apostroph entbehrlich; er wird jedoch häufig verwendet.

– Wie gehts (auch: geht’s) dir?

– Nimms (auch: Nimm’s) nicht so schwer.

– Wenns (auch: Wenn’s) weiter nichts ist …

(Duden – Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl. Mannheim 2009)